هل كانت تجارة الآثار مصرح بها في مصر؟ قصة “الحاج حفناوي إسماعيل الشاعر تاجر الآثار

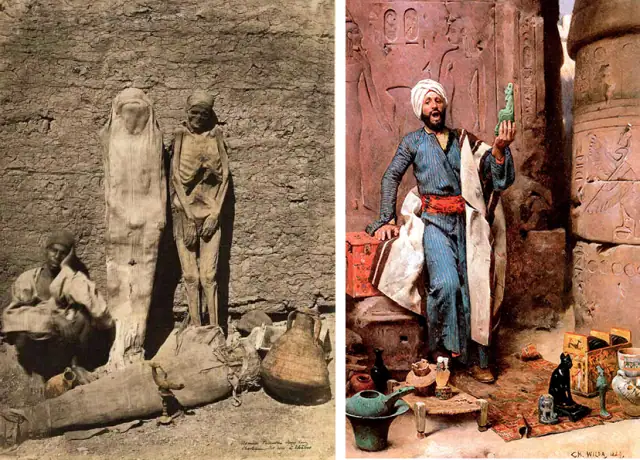

على عكس الاعتقاد الشائع اليوم، كانت تجارة الآثار في مصر قانونية ومصرح بها رسميًا لسنوات طويلة قبل صدور تشريعات صارمة تُجرّم بيعها أو التعامل فيها. وكانت الدولة نفسها تمنح تراخيص رسمية لتجّار الآثار، وتتابع نشاطهم وتفرض عليهم ضوابط محددة.

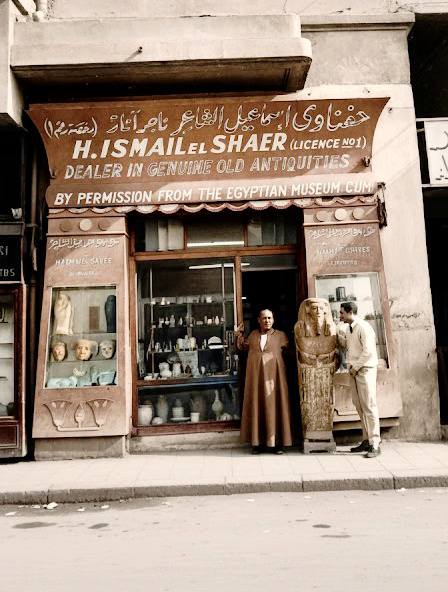

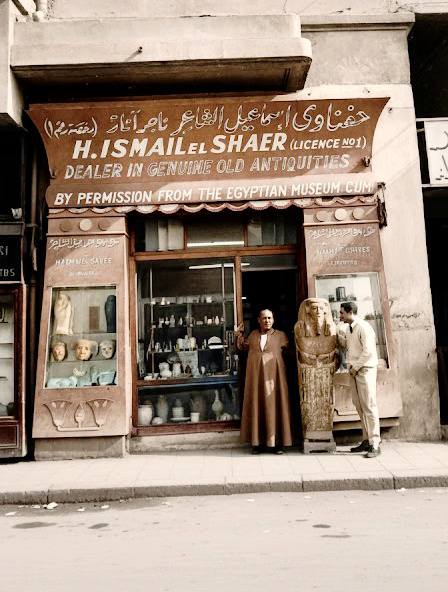

ومن أبرز الوثائق التي تثبت ذلك، الترخيص الشهير باسم:

“الحاج حفناوي إسماعيل الشاعر – تاجر آثار – رخصة رقم (1)”

وهو أحد أوائل تجار الآثار المرخصين في مصر، وكان يدير نشاطًا رسميًا تحت رقابة وزارة الثقافة ومصلحة الآثار المصرية. كانت رخصته دليلاً على وجود نظام كامل يسمح*—قانونيًا—*ببيع واقتناء وتصدير بعض القطع الأثرية وفق إجراءات محددة.

هذه الفترة من تاريخ مصر الأثري تعبّر عن مرحلة كانت فيها الدولة تعتمد على التبادل الأثري كوسيلة للدبلوماسية الثقافية، بالإضافة إلى السماح ببيع قطع معينة (غالبًا مكررة أو غير مسجلة) لتمويل البعثات والاكتشافات الأثرية.

كيف كانت تعمل تجارة الآثار المصرح بها؟

قبل عام 1985، كان القانون يسمح بما يلي:

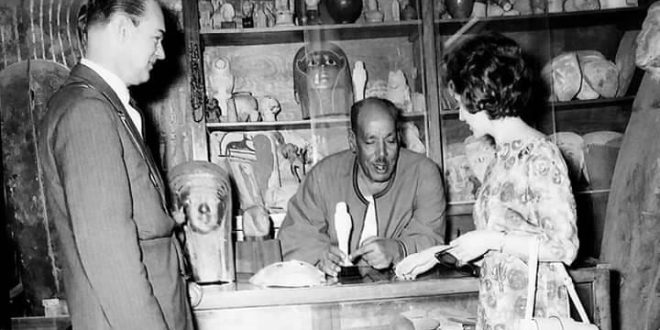

1. ترخيص رسمي لتجار الآثار

وزارة الثقافة كانت تصدر “رخصة تاجر آثار”، وتخضع صاحبها لقوانين صارمة تنظم:

- شراء القطع الأثرية من مصادر قانونية.

- عرضها للبيع داخل مصر.

- تصديرها بموافقة رسمية.

2. سجلات رسمية وتفتيش دوري

كان على التاجر أن يحتفظ بسجل كامل للقطع، ومن حق مفتشي الآثار دخول محله في أي وقت للتأكد من قانونية المقتنيات.

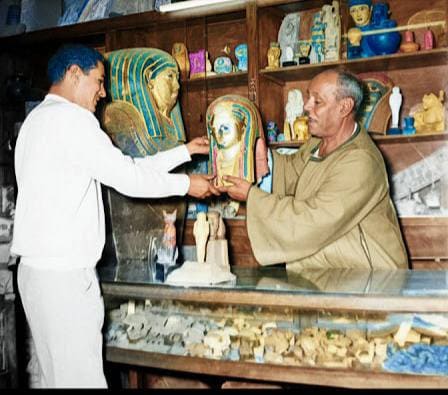

3. بيع بعض القطع الزائدة أو المكررة

كانت المتاحف المصرية نفسها تبيع “قطعًا أثرية مكررة” إلى أفراد أو متاحف أجنبية بشكل قانوني.

4. وجود محال مشهورة ومعروفة رسميًا

مثل محل “حفناوي الشاعر”، وهو من أوائل المحال المرخصة وهو ما تؤكده رخصته رقم (1).

1985… نقطة التحول الكبرى: إلغاء بيع الآثار وتجريم الاتجار بها

في عام 1985 صدر القانون رقم 117 الخاص بحماية الآثار، والذي اعتُبر نقطة فاصلة في تاريخ التراث المصري.

هذا القانون:

❌ ألغى تمامًا نظام تجارة الآثار المرخصة

❌ جرّم بيع أو شراء أو حيازة أو نقل أي أثر من دون تصريح قانوني

❌ شدّد العقوبات لتصل إلى السجن والغرامات الكبيرة

وأصبح التعامل مع الآثار حكرًا للدولة فقط، بهدف حماية التراث من التهريب والانهيار الذي شهدته البلاد خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات.

لماذا ألغت مصر تجارة الآثار؟

يعود السبب إلى عدة عوامل، أهمها:

- زيادة التهريب الدولي وتدخل عصابات محترفة.

- فقدان الدولة لآلاف القطع عبر مزادات عالمية.

- انتشار الحفر العشوائي في القرى.

- الحاجة لوقف نزيف التراث وحماية الهوية الحضارية.

فجاء قانون 1985 ليضع حدًا نهائيًا لقصة طويلة من تجارة الآثار القانونية.

الخلاصة

نعم—تجارة الآثار كانت مصرحًا بها رسميًا في مصر قبل عام 1985، وكانت تتم وفق نظام واضح، وبوثائق رسمية مثل رخصة:

“الحاج حفناوي إسماعيل الشاعر – تاجر آثار – رخصة رقم (1)”

لكن مع تصاعد عمليات التهريب، اتجهت الدولة لتشديد القوانين، لتُغلق الباب تمامًا وتبدأ مرحلة جديدة تحمي فيها كل أثر مصري تحت شعار: